組織構造が時系列をたどりどんな変遷を辿っていくのか、今回はスタートアップとして会社が生まれ、成長しやがて成熟していく仮定を、よりミクロに分析していきたいと思います。

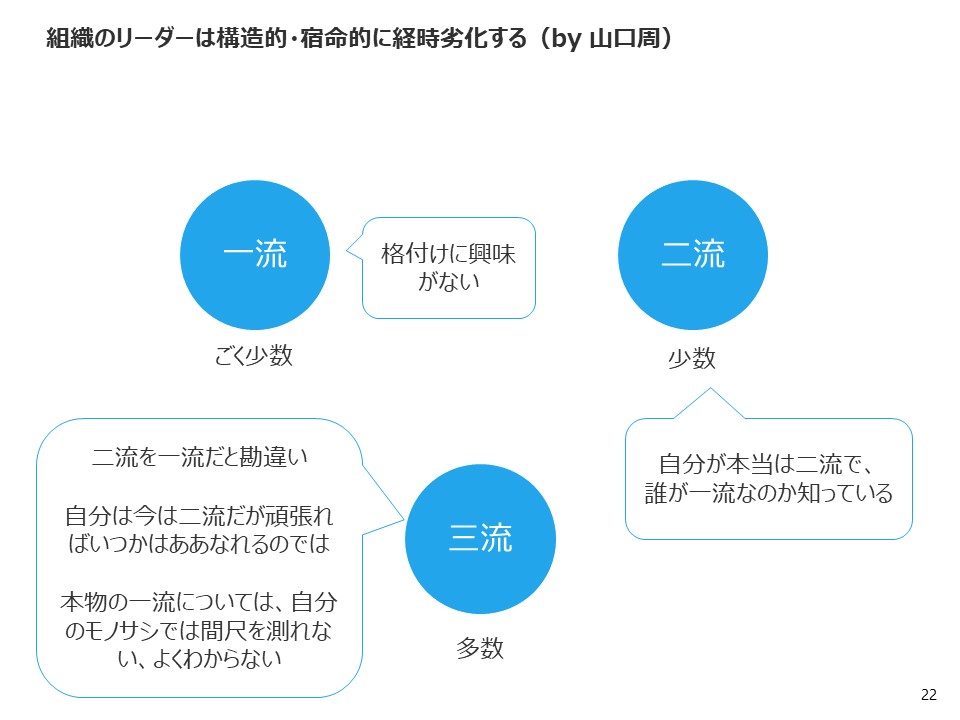

山口周さんの一流・二流・三流の話を引用しながら、スタートアップでも起こりうる組織の劣化について考察してみたいと思います。

組織構造が抱える劣化という宿命

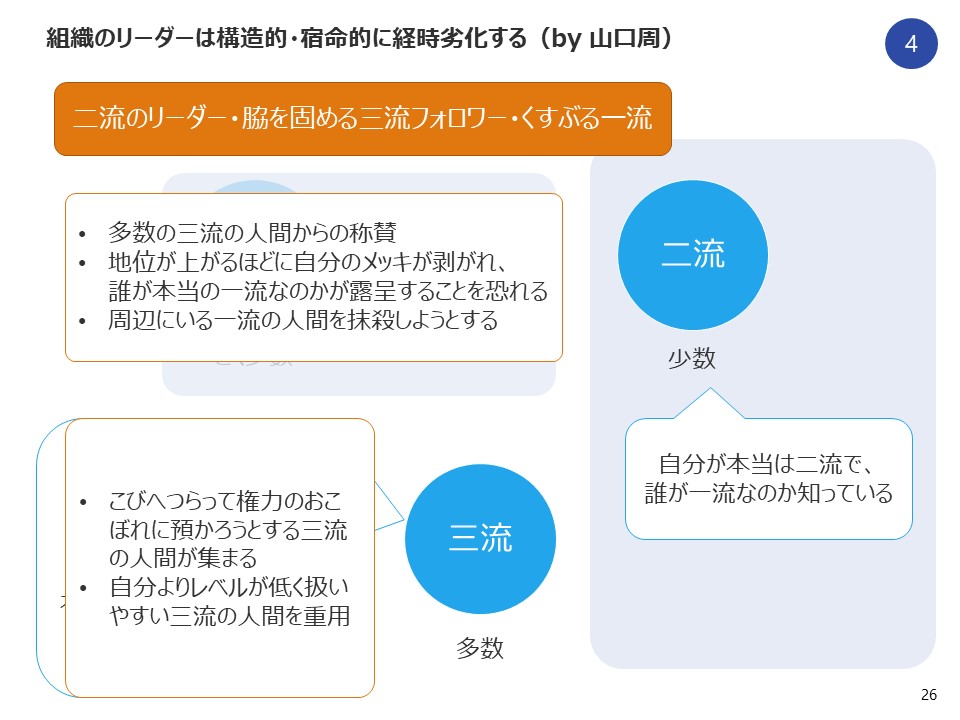

組織の劣化とは何か、組織にいる人材を一流、二流、三流に分けると、それぞれは以下のような特徴と人数分布を示します。

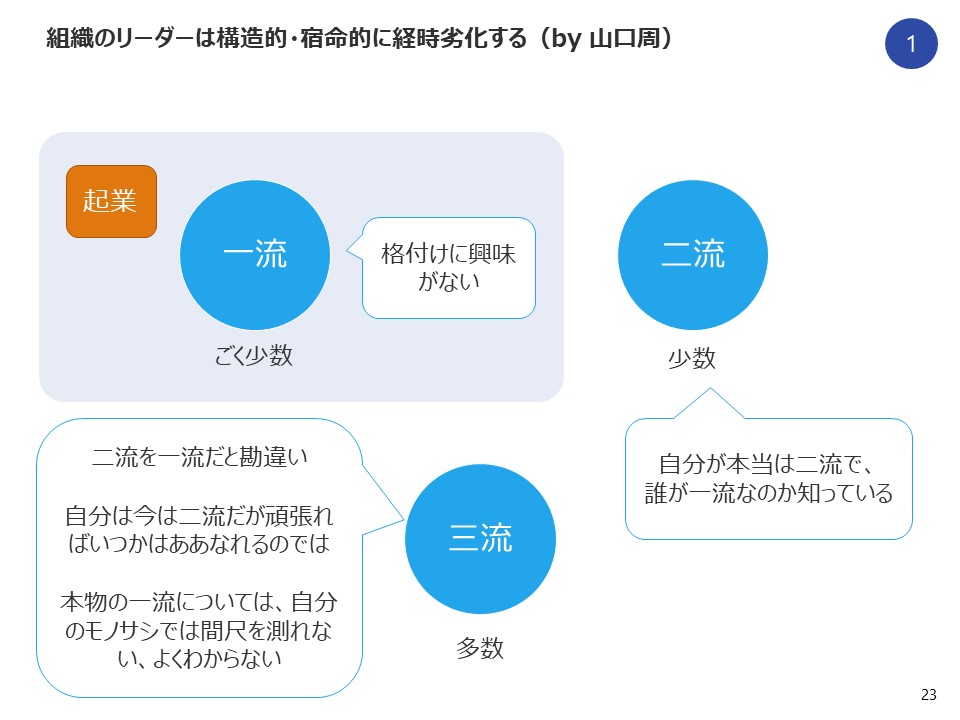

まず、一流がゼロから会社を立ち上げます。創業者に限らず一流は基本的に格付け、権力に興味がありません。

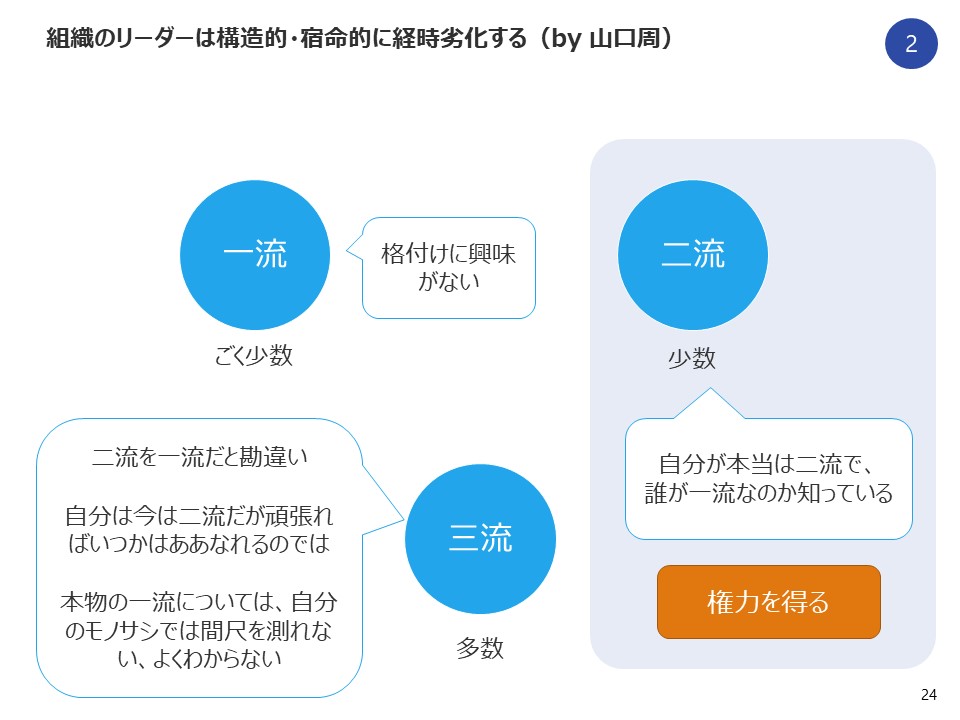

一流から経営権が引き継がれていく中で、母数の問題もあり支配権が二流に移ります。

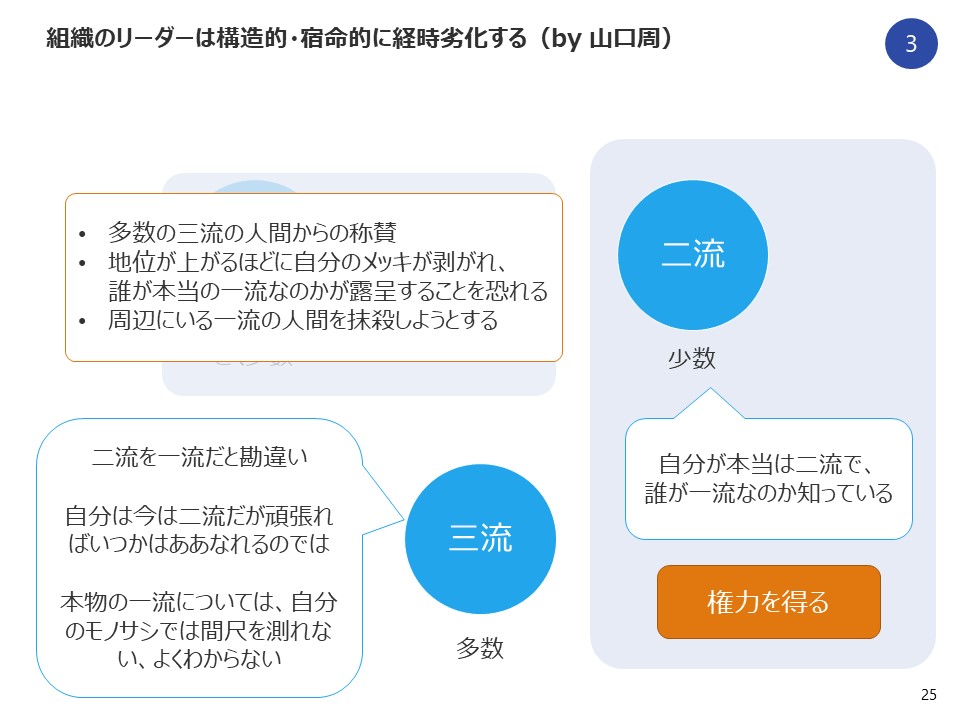

二流の人は、自分が二流であることを自覚できるだけの力はあり、誰が一流化そして自分が一流にはなれないこともわかっています。然るに自分が出世するにつれそのことが露呈するのを恐れ、周りの一流を抹殺しにかかります。

そもそも二流が権力をとりやすいのは一流に対して数が多いこと、加えて政治力が高いことにあると言えそうです。

そして三流は、二流のことを一流だと思っているため、三流が周りにいる限り安泰です。

二流の人は自分の言うことを聞く三流で周りを固めるため、二流のリーダーの周りに三流のフォロワーが固まり、一流は隅に追いやられてくすぶるという組織が出来上がります。

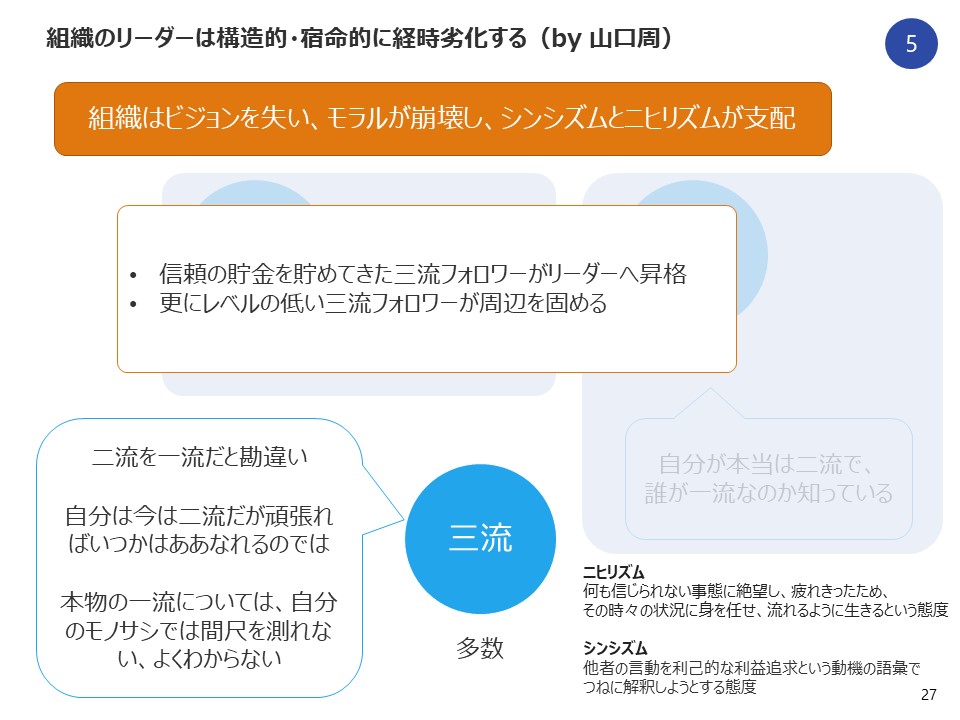

そして地道に二流リーダーに仕えた三流にもついに権力の座につく機会が訪れます。このときには、もはや組織の中枢は三流に牛耳られ、ボトムではあきらめ感と無力感が漂い、然るに疲れ切って自分のことしか考えなくなるという最悪な状態に陥ります。

劣化した組織で取りうる手段は、Opinion か Exit

さて、長いスパンで以下のようなライフサイクルを組織がたどるということですが、今自らが所属する組織はどのフェーズでしょうか。

- 一流が率いている

- 二流が権力を掌握

- 二流が一流を左遷

- 三流が脇を固める

- 三流が権力を掌握

できればずっと1番でありたいですし、例え2,3と組織の劣化が進んだとしても、どこかで自浄作用が働き再び1に戻るような自己再生能力を備えて欲しいと思います。

しかし、人は自分の地位が脅かされると思うとそのリスクを排除したいと思うでしょうし、自分の間違いを指摘してくれる人よりも、自分の言うことを聞いてくれる人がそばに置いておきたいと思うでしょう。その結果として、組織が劣化していくことは避けられないようにも思えます。

残念ながら劣化が進んでしまった組織の場合、権力がない人間が取りうる手段は「Opinion」か「Exit」しか残されていません。実際には「Opinion」を実践し、効果が得られなかった場合は、「Exit」するしかないのだと思います。そして、「Opinion」も「Exit」もしないのは、権力者に対して賛同していることを意味する、という厳しい指摘を山口周さんはされています。

「Opinion」は口先だけでも難しく、行動も伴う必要があるのではないかと思いますが、少なくとも、甘んじて受け入れ続ける=三流経営層を支持し続けるという考え方は「Exit」を躊躇してはならないという思いにさせられます。

スタートアップもピンきり、一流の経営者を見極めよう

スタートアップはまさに組織の始点であり、創業経営者であれば皆一流であろうと思うのですが、仮に二流経営者が組織を作ると最初から組織が劣化することになります。これはすなわちYESマンと忖度マンが引き立ててられていき、優秀な人材が活躍できないということです。しかも大企業と異なり人数もすくないため、圧倒的な速度で組織は劣化します。

人数が少ないからこそ文化の浸透は容易です。かつ元々文化自体が形成されていないため、インストールもしやすい、権力争いはすぐに表面化し、二流経営者に率いられたスタートアップでは一流はまたたく間に辞めていきます。

カーブアウト型のスタートアップでは

特に大企業からカーブアウトしたスタートアップの場合、大企業からスタートアップに加わる経営陣がいる場合が少なくありません。そうした人材が二流であると、組織の劣化を早める危険性があります。

出身元の大企業との関係性は非常に重要なため、要職から外すこともできず、組織の劣化が止まりません。カーブアウト形スタートアップの人材リスクがここにあると思います。

さて、今回は組織構造が持つ劣化という宿命について取り上げました。現在所属する組織が劣化している場合は、OpinionかExit、もしくはその両方を躊躇なく実行しなくてはなりません。一方でこれから会社を選ぶという求職者の立場で考えたとき、面接においてどういう社長か見破る必要があります。多くの場合経営者と何度も話す機会は得られず、自らが吟味されている環境下でこれを行わなければなりません。極めて難易度が高いということだと思います。

組織が劣化してしまうと、実質的にExitの可能性が高まるため、入口の段階で如何に精度よく組織状態を見破れるか、その選球眼を鍛えていくしか今のところ手段が無いように思います。

どういう質問をしたら一流だとわかるか、そんなハウツーはわかりませんが、山口周さんお言葉を借りれば、悲しいかな、一流がわからない時点で自分は三流ということなのでしょう。どういう人を引き立てている経営者なのか、ということは重要なファクターだと思います。

大企業からスタートアップへ転職した著者が見たリアルについて様々な記事を書いており、以下はそのまとめページですのでぜひ御覧ください(転職について、組織論、マーケティング、ITなど)。

コメント